おぺりちゃんが小学校受験で苦手な子が多い…でも出題頻度の高い。。。やっかいな『シーソー』がてきるようになる!解き方・教え方のポイントについてご紹介します。このブログを読むことでシーソーが得意になる!合格の得点源をとなる科目にする!そんな方法を教えます!

この記事を書いている私は受験指導歴7年・私立小学校に通う娘のおぺりちゃん1年生を塾なし!ほぼ自宅学習で合格させたワーママです。こんな私が解説していきます。

小学校受験 シーソー 対策

小学校受験 シーソー問題 無料

無料でダウンロードできるおすすめのサイトをご紹介します。シーソーはどんな問題が出題されるのか知りたい方やお子さまが今どれくらい問題が解けるのかをチェックしてみたい方におすすめです。

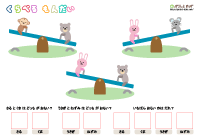

プリントキッズ公式HP https://print-kids.net/ くらべる問題プリント 幼児~詳細ページより引用

こちらのプリントキッズさんのサイトでは幼児向けのプリントがめんどくさいログインも無し!『無料』でいろいろな知育や小学校受験のシーソーの問題にも出て来るようないい内容のプリントがダウンロードできます。見なきゃ損!おぺりちゃんもずっと利用しています。かなりおすすめのサイトです。

シーソー解き方・教え方のコツ

ステップ1 シーソーの教材で仕組みを教える

公園にあるシーソーを小さくした自分で動かせる教材や知育玩具が販売されています。実際にやってみることでシーソーの仕組みをしっかり身につけましょう。

シーソーの知育玩具・教材の学習で押さえるポイントは3つあります。

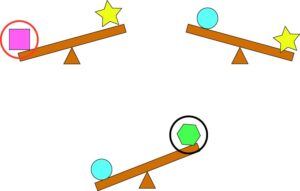

1⃣シーソーが下がっている方が重い

2⃣シーソーが上がっている方が軽い

3⃣シーソーがまっすぐになっている時は同じ重さ

シーソーの仕組みをマスターしましょう。

ステップ2 問題の解き方を教える

シーソーでは「重さ比べ」「つりあい」2つの問題が出題されます。

シーソーの学習では先に「重さ比べ」をやってシーソーの仕組みを身につけましょう。

「つりあい」は「重さ比べ」+「数の増減」の2つの知識が必要な問題のなので「重さ比べ」の次につりあいの学習をするのがおすすめです。

重さ比べ

1番軽い物や3番目に重い物は?といった重さ比べを比べる問題です。

重さ比べの教え方は2つあります。

- 重い(軽い)物から順番に並べる解き方

- 同じ物を消す解き方

解き方を知っておくことで難しいシーソーも簡単にマスターすることができます。

つりあい

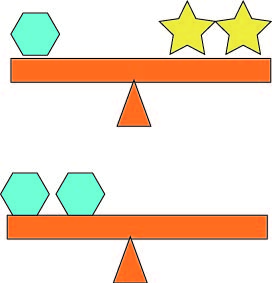

上のシーソーがつりあっているとき下のシーソーをつりあわせるには☆はいくつ必要ですか?

つりあいはシーソーを同じ重さにする問題です。乗っている物の数を足したり引いたりすることで問題を解くことができます。

そのため、先ににたし算・引き算など「数の増減」の学習を先にしてからつりあいの学習にはいるととてもスムーズに勉強を進める事ができます。

シーソーのおすすめの問題集

まずは志望校の過去問からシーソーの問題を見てみる事をおすすめします。どれくらいの頻度でどれくらいの難易度の問題が出題されているのかを把握し、シーソーの学習の目安にしましょう。

小学校受験のシーソーの問題集は幅広く販売されています。対象年齢年少向けの物から難易度は基礎編・応用・実践編など、ピッタリの1冊が見つけられるのも良い点です。お子さまにあった問題集を選び学習をスタートさせましょう。

まとめ

小学校受験のシーソーは苦手な子の多い科目の1つです。

シーソーはどんな問題なのか無料の問題でチェックしてみましょう。

シーソーの学習の進め方は

step1.シーソーの教材で仕組みを教える

実際にシーソーを動かしてみる事でしっかりとシーソーの仕組みを理解しましょう。

step2.問題集の解き方を教える

まずは志望校の過去問をチェックしてシーソーの出題頻度・難易度をチェックし、学習の目安にしましょう。

お子さまにあった問題集を選んでシーソーの学習をスタートさせましょう。

シーソーはコツを身につければお子さんの苦手科目から得意科目にに変わる事が出来ます!

ぜひみなさんも試してみて下さい!