小学校受験の『シーソー』のやってはいけないシーソーの解き方。間違った解き方って何?正しい解き方は?子供に分かりやすい教え方は?!今日はそんなシーソーの教え方についてご紹介します!

この記事を書いている私は受験指導歴7年・私立小学校に通う娘のおぺりちゃん1年生を塾なし!ほぼ自宅学習で合格させたワーママです。こんな私が解説していきます。

やってはいけない?!シーソーの解き方

同じ物を消す解き方

よくシーソーの簡単な教え方で出て来るのがこの「同じ物を消す」解き方。

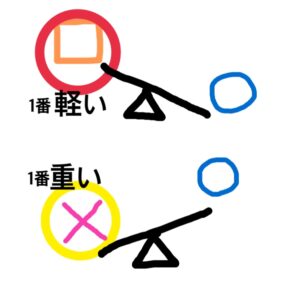

問題.シーソーの乗っている物を重い順に答えましょう

やり方はこうです。

1.シーソーに乗っている同じ物を消す。

2.残っている物のシーソーを比べる

上がっている=軽い

下がっている=重い

答え. 1番重い物=× 2番目=〇 3番目=□

この解き方すご!めっちゃ簡単な教え方じゃん!と思いますよね…

ところが、、、

「同じ物を消す意味」が分かっていない子には教えはいけない解き方なんです。

いきなり同じ物を消してしまうことで、シーソーで1番大事な

「重い(軽い)物から順番に並べる」ことが分からなくなってしまう、

つまり、【初心者向けの教え方ではない】んです。

「同じ物を消す解き方」は決して間違えた教え方ではありませんが、この教え方は

【重い(軽い)物から順番に並べる】ようになった子=肝心なシーソーの意味を理解した子→同じ物を消す意味が分かった子。

がシーソーを解くスピードアップに使うととても良いテクニックだと思います。

初心者向けシーソーの分かりやすい解き方

重い(軽い)物から順番に並べる解き方

1.1番重い物と軽い物を見つける

2. 残ったの物の重さを比べる

1.1番重い物はどれよりも重いので必ずシーソーが下がっているものを見つけます。軽い物は必ずシーソーが上がっているものを見つけます。

2.つぎに残りの物の重さを比べて順番をつけていきましょう。(この問題は〇しか残っていないので〇が2番目)

シーソーの分かりやすい解き方☜より詳しい記事はこちら

このやり方はシーソーがはじめての子でも、重い(軽い)物から順番に並べるのでシーソーの1番大切な部分を理解しやすいですね。

2つの解き方を比較してみた

| 1.同じ物を消す解き方 | 2.重い(軽い)物から順番に並べる解き方 | |

| 教え方の簡単さ | ◎ | 〇 |

| 重さを比べることの理解 | △ | ◎ |

| 応用問題で使える | △ | ◎ |

| 解くスピード | ◎ | △ |

1.同じ物を消す解き方…教え方が簡単、解くスピードも早い!同じ物を消す意味やシーソーの肝心な重い(軽い)物から順番に並べることの理解がしにくい。応用問題でこの解き方使えない問題もある。

2.重い物(軽い物)順を追う解き方…最初に理解するまでの教え方が難しいただし、解くのに時間がかかる。しかし、肝心なシーソーの意味を理解し、1つ1つの重さを比べられる。どんな応用問題にも使える解き方。

まとめ

シーソーには大きく2つの解き方があることが分かりました。

1.重い(軽い)物から順番に並べる解き方

シーソーの仕組みを1番理解できる。シーソーの応用問題など全問題にも使える解き方。

教え方が難しく問題を解くのに時間がかかる。

2.同じ物を消す解き方

教え方が簡単で問題を解くスピードが速い。

シーソーの仕組みを理解や応用問題など問題によってはこの解き方が使えない問題がある。

どちらにもメリット・デメリットがあることが分かります。

そのため1番いいシーソーの教え方の順番は

step1 重い(軽い)物から順番に並べる解き方

まず、この解き方からシーソーの学習をすることでシーソーの仕組みやどんなシーソーの問題に対応できる重い(軽い)物から順番に並べる事をしっかり理解。

step2 同じ物を消す解き方

次に、この解き方も取り入れ問題を解くスピードをアップ!

の順番で学習を進めていくのがおすすめです!

お子さまにあった方法で、2つの解き方でシーソーをしっかりマスターしましょう!

はじめての子でもシーソーの解き方が分かるおすすめ問題集←こちらも併せてお読みください!(^^)!

はじめての子でもシーソーの解き方が分かるおすすめ問題集←こちらも併せてお読みください!(^^)!