# 中学受験のプロが警告!この問題集は買ってはいけない

中学受験をお考えのご家庭にとって、適切な問題集選びは合格への重要なカギとなります。しかし、書店やインターネット上には数多くの問題集が溢れており、どれを選べばよいのか迷ってしまうご家庭も多いのではないでしょうか。

実は中学受験において、「この問題集を使っていたから合格できなかった」というケースが少なくありません。教材選びの失敗が、お子さまの貴重な時間とご家庭の教育費を無駄にするだけでなく、最悪の場合は学力低下を招くことさえあるのです。

本記事では、中学受験指導の現場で20年以上の経験を持つ専門家の視点から、「絶対に避けるべき問題集」とその理由を徹底解説します。さらに、効果的な学習につながる正しい教材選びのポイントもお伝えしていきます。

中学受験は準備期間が限られています。だからこそ、効果的な問題集を選ぶことが重要です。この記事を読むことで、お子さまの受験勉強の効率が大きく変わるかもしれません。これから中学受験に向けて教材選びをされるご家庭はもちろん、すでに受験勉強を始めているご家庭にも必読の内容となっています。

1. **中学受験の現場から「絶対に避けるべき問題集」トップ5とその理由**

1. 中学受験の現場から「絶対に避けるべき問題集」トップ5とその理由

中学受験業界において長年指導してきた経験から、保護者の方々が陥りやすい教材選びの落とし穴についてお伝えします。書店に並ぶ数多くの問題集の中には、実際の入試傾向とかけ離れていたり、解説が不十分だったりするものが少なくありません。まず最初に挙げるのは「短期合格!○日で完成する中学受験」シリーズです。このような問題集は基礎固めを無視して難問に取り組ませる構成になっており、子どもの学習意欲を削ぐ結果になりがちです。

次に「過去問だけでOK!」と謳う問題集も要注意です。過去問は確かに重要ですが、近年の入試問題は思考力を問う傾向が強まっており、単なる過去問の暗記では太刀打ちできません。特に早稲田や慶應などの難関校を目指す場合、思考のプロセスを学ぶ教材選びが重要です。

三つ目は「全科目オールインワン」タイプの問題集です。一見便利に思えますが、各教科の専門性が低く、特に算数や理科では致命的な説明不足に陥っていることが多いです。有名進学塾のサピックスや日能研が使用する教材と比較すると、その差は歴然としています。

四つ目として、「○○中学校対策用」と銘打ちながら、実際には一般的な問題しか収録していない問題集があります。これらは学校別の出題傾向を正確に反映しておらず、貴重な学習時間を無駄にする恐れがあります。

最後に、「解き方丸暗記」型の問題集も避けるべきです。こうした教材は表面的な解法テクニックに偏重しており、入試で求められる本質的な思考力を育みません。洛南や灘などのトップ校では、このようなアプローチでは対応できない出題が増えています。

効果的な学習のためには、Z会や四谷大塚などの実績ある教育機関が提供する体系的な教材や、現役の中学受験指導者が執筆した問題集を選ぶことをお勧めします。子どもの学力と志望校に合わせた適切な教材選びが、合格への近道となるのです。

2. **「時間とお金の無駄遣い」中学受験のベテラン講師が明かす問題集選びの致命的ミス**

2. 「時間とお金の無駄遣い」中学受験のベテラン講師が明かす問題集選びの致命的ミス

中学受験の世界では、適切な問題集選びが合格への近道と言われています。しかし、書店の教育コーナーに並ぶ数多くの問題集の中から、本当に効果的なものを見極めることは容易ではありません。特に初めて子どもを中学受験させる保護者にとって、問題集選びは大きな悩みの種となっています。

私が20年以上にわたり中学受験指導に携わってきた経験から言えることは、「人気だから」「有名だから」という理由だけで問題集を選ぶことが最も危険だということです。特に注意すべきは「総合的」「オールインワン」をうたった分厚い問題集です。これらは一見すると効率的に思えますが、実際には各分野の扱いが浅く、志望校の出題傾向に合わないケースが非常に多いのです。

例えば、SAPIX(サピックス)や日能研などの大手進学塾が推奨する問題集と市販の問題集では、同じテーマでも難易度や出題アプローチが大きく異なることがあります。志望校の過去問を分析せずに一般的な問題集だけに頼ると、実際の入試で「こんな問題、見たことがない」という事態に陥りかねません。

また価格が高いからといって質が良いとは限りません。Z会の中学受験シリーズのように定評のある教材もありますが、中には高額でありながら志望校の傾向とマッチしないものも少なくありません。特に近年増えている「○○中学合格のための問題集」と銘打った教材の中には、実際の出題傾向とかけ離れたものも存在します。

問題集選びの致命的ミスとして最も多いのが、子どもの現在の学力レベルと問題集の難易度のミスマッチです。難関校を目指すからといって最初から難しい問題集に取り組ませると、基礎が定着せず、モチベーションの低下を招きます。四谷大塚の予習シリーズのような体系的な教材で基礎固めをしてから、段階的に難易度を上げていくアプローチが効果的です。

理想的な問題集選びのためには、まず志望校の過去問を分析し、どのような思考力や知識が求められているかを把握することが重要です。その上で、子どもの苦手分野を集中的に強化できる分野別の問題集を選ぶべきです。進研ゼミや河合塾の講師監修の問題集など、教育のプロが関わった質の高い教材も多く存在します。

最終的に問題集は「量」ではなく「質」と「適合性」で選ぶことが成功への鍵となります。親の焦りから次々と問題集を買い与えるよりも、少数精鋭の問題集を徹底的に理解させる方が、圧倒的に効果的なのです。

3. **偏差値が下がる?中学受験指導歴20年のプロが警鐘を鳴らす間違った教材選び**

# タイトル: 中学受験のプロが警告!この問題集は買ってはいけない

## 見出し: 3. **偏差値が下がる?中学受験指導歴20年のプロが警鐘を鳴らす間違った教材選び**

中学受験市場には無数の問題集が溢れています。しかし、すべての教材が子どもの学力向上に寄与するわけではありません。むしろ、中には偏差値を下げてしまう危険性をはらんだ問題集も存在するのです。

長年中学受験指導に携わってきた経験から言えるのは、「難しすぎる問題集」への早すぎる取り組みが最も危険だということです。特に「難関校対策」と銘打たれた応用問題集を基礎固めの段階で使うと、子どもは解けない問題ばかりに直面し、「わからない」「できない」という負のスパイラルに陥ります。

例えば、四谷大塚の「予習シリーズ」や早稲田アカデミーの「早稲アカ式問題集」は質の高い教材ですが、基礎が固まっていない段階で取り組むと挫折の原因となります。これらは適切な時期に使用するべきものです。

また、過去問題集の早すぎる使用も問題です。志望校の過去問は受験の3〜6ヶ月前から計画的に取り組むべきであり、それ以前に手を出すと、難しすぎて子どものモチベーションを著しく低下させます。

さらに、学習範囲を網羅していない安価な市販問題集にも注意が必要です。一時的な達成感は得られても、本質的な学力向上につながらないケースが多いのです。

効果的な学習のためには、まず「基礎→標準→応用」という順序を守ることが重要です。サピックスや日能研など大手進学塾のカリキュラムはこの原則に基づいて構築されており、参考にすべき点が多くあります。

教材選びで迷ったら、塾の先生や教育相談のプロフェッショナルに相談することをおすすめします。子どもの現在の学力と志望校のレベルを正確に把握した上での教材選定が、中学受験成功への近道となるでしょう。

4. **合格実績ゼロの秘密-中学受験専門家が分析する「効果なし問題集」の見分け方**

# タイトル: 中学受験のプロが警告!この問題集は買ってはいけない

## 見出し: 4. **合格実績ゼロの秘密-中学受験専門家が分析する「効果なし問題集」の見分け方**

中学受験業界では「効果がない問題集」が数多く出回っています。志望校合格を目指す保護者や子どもたちが貴重な時間を無駄にしないために、効果のない問題集の見分け方を解説します。

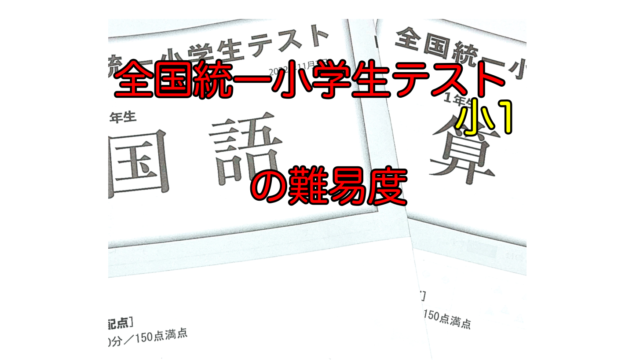

効果のない問題集の特徴

まず、出版から10年以上経過している問題集は要注意です。入試傾向は毎年変化しており、古い問題集では最新の出題傾向に対応できません。例えば、「基礎からマスター」シリーズなどは定期的な改訂がなければ避けるべきでしょう。

次に、実際の入試問題とかけ離れた難易度の問題集も効果がありません。特に「簡単に解ける!」「短期間でマスター!」といった謳い文句のある問題集は、実際の入試レベルに達していないことが多いのです。

要チェックポイント

1. **著者の経歴**: 著者が実際に中学受験指導の実績があるか確認しましょう。有名進学塾の講師や、中学受験に精通した教育者による問題集を選ぶことが重要です。四谷大塚や日能研などの実績ある塾の講師が監修しているものは信頼できます。

2. **出版社の信頼性**: 学習参考書で定評のある出版社の問題集を選びましょう。旺文社、学研、Z会などの教育出版社は品質管理が厳しく、内容の信頼性が高いです。

3. **解説の質**: 問題数より解説の質を重視すべきです。「なぜその解法になるのか」という思考プロセスが丁寧に説明されているかがポイントです。解説が薄い問題集は避けましょう。

4. **実際の入試問題との関連性**: 志望校の過去問や類似問題が含まれているかチェックしてください。難関校を目指すなら、単なるドリル形式ではなく、応用力を鍛える問題構成になっているかが重要です。

合格実績がない問題集を見抜くには

書店で問題集を手に取る際は、まず「改訂版」や「最新版」の表記を確認してください。次に中身をパラパラとめくり、解説ページの充実度をチェックします。特に、解説量が問題量を上回るものが理想的です。

また、インターネットでの評判も参考になります。ただし、出版社運営のサイトではなく、実際に使用した人の声を集めた教育系の掲示板やSNSでの評価を確認することをお勧めします。

効果的な学習のためには、単に問題を解くだけでなく、その過程で思考力や応用力を身につけることが大切です。その観点から選ばれた問題集こそが、合格への近道となるのです。

5. **「この問題集を買う前に読んでください」中学受験コンサルタントが教える正しい教材投資法**

5. 「この問題集を買う前に読んでください」中学受験コンサルタントが教える正しい教材投資法

中学受験における教材選びは、受験成功の鍵を握る重要な要素です。しかし多くの保護者は「とにかく有名な問題集を買えば大丈夫」と考えがちです。実際に家庭訪問をすると、使いかけの問題集が山積みになっている光景をよく目にします。これは非効率な教材投資の典型例です。

まず理解すべきは、「高い問題集=良い問題集」という方程式は成立しないということ。市販されている問題集の多くは汎用性を重視しているため、お子さんの弱点に的確に対応できていないケースが少なくありません。

効果的な教材投資のポイントは3つあります。1つ目は「お子さんの現在の学力と目標校のレベル差」を正確に把握すること。2つ目は「弱点分野を優先的に強化する」こと。3つ目は「完璧主義を捨てる」ことです。特に3つ目は重要で、1冊を完璧にこなすより、必要な部分を集中的に学習する方が効率的です。

例えば、四谷大塚の予習シリーズは網羅性に優れていますが、基礎が固まっていない段階で取り組むと挫折リスクが高まります。また、難関校対策として人気の「サピックスオープン」も、時期尚早な挑戦は逆効果になることがあります。

教材を購入する前に、塾の先生や教育コンサルタントに相談することをお勧めします。無料の学習相談を実施している塾も多いので、積極的に活用しましょう。また、中古教材や図書館の活用も賢明な選択です。

最後に覚えておいてほしいのは、問題集はツールに過ぎないということ。どんなに良い問題集でも、使い方を間違えれば効果は半減します。お子さんの学習スタイルや性格に合った教材選びこそが、効率的な学習につながるのです。

休日の過ごし方

休日の過ごし方