# 一流小学校教師が明かす!本当の受験対策はこれだった

小学校受験をお考えの保護者の皆様、「どのように子どもを準備させれば良いのだろう」「塾選びは正しいのか」「家庭での学習法は効果的なのか」と悩まれてはいませんか?

私は名門小学校で20年以上教壇に立ち、数多くの子どもたちの成長を見守ってきました。その経験から言えることは、合格する子どもたちには意外な共通点があり、一方で多くの保護者が気づかない「本当に大切な受験対策」が存在するということです。

実は難関校に合格する子どもたちは、単に勉強時間が長いわけでも、高額な塾に通っているわけでもありません。彼らとその家族は、教育業界でもあまり語られない特別な習慣や学習アプローチを実践しているのです。

本記事では、長年の教育現場での経験から導き出した「真の学力」の正体や、成績が飛躍的に伸びる子どもたちに共通する特徴、さらには志望校別の効果的な受験対策までを詳しく解説します。

小学校受験の世界には、教科書にも参考書にも書かれていない「成功の法則」があります。この記事を読むことで、お子さまの可能性を最大限に引き出す具体的な方法が見えてくるでしょう。

それでは、名門校の元教師だからこそ知る「本当の受験対策」の全貌をお伝えしていきます。

1. **知られざる合格者の共通点 – 一流小学校教師が20年間で見てきた「真の学力」の正体**

1. 知られざる合格者の共通点 – 一流小学校教師が20年間で見てきた「真の学力」の正体

長年にわたり一流小学校の教壇に立ち、数多くの受験生を見送ってきた経験から言えることがあります。合格者たちには、テストの点数だけでは測れない「真の学力」が備わっていました。

この「真の学力」とは何か。それは「考える力」と「学習の自律性」です。難関校に合格した子どもたちの多くは、単に知識を暗記するだけでなく、その知識を活用して新しい問題に立ち向かう力を持っていました。彼らは「なぜそうなるのか」という問いを常に持ち、自分なりの答えを見つけようとする好奇心に満ちていたのです。

特に印象的だったのは、合格者たちが持つ「学習への姿勢」です。彼らは親や塾の先生に言われたから勉強するのではなく、自分から進んで学ぶ習慣が身についていました。これは一朝一夕で身につくものではなく、低学年のうちから少しずつ培われた能力です。

また、合格者の多くは「基礎の反復」と「応用問題への挑戦」のバランスが絶妙でした。基礎を疎かにせず、かつ難しい問題にも積極的に取り組む姿勢が、試験本番での適応力につながっていたのです。

驚くべきことに、成績上位者の多くは毎日の勉強時間が必ずしも長くありません。むしろ「集中力の質」が高く、短時間で効率的に学習する習慣が身についていました。これは休息とメリハリのある生活リズムによって支えられていたと言えるでしょう。

これらの共通点は、受験テクニックではなく、むしろ学びに対する本質的な姿勢から生まれています。次の見出しでは、こうした「真の学力」を育てるための具体的な方法について掘り下げていきます。

2. **教科書には載っていない!難関校に子どもを合格させた保護者たちの「意外な習慣」とは**

# タイトル: 一流小学校教師が明かす!本当の受験対策はこれだった

## 見出し: 教科書には載っていない!難関校に子どもを合格させた保護者たちの「意外な習慣」とは

難関小学校の受験を突破した子どもたちの背景には、塾や教材だけでは語れない「家庭での習慣」が存在します。15年以上にわたり難関校合格者を多数輩出してきた経験から、合格した子どもたちの家庭に共通する特徴的な習慣をお伝えします。

まず特筆すべきは「朝活」の習慣です。東京女学館小学校や慶應義塾横浜初等部などの難関校に合格した子どもの多くは、朝の時間を有効活用していました。朝は脳が最も活性化する黄金時間。合格した家庭では朝6時台に起床し、30分程度の学習タイムを設けていることが多いのです。この時間に前日の復習や計算ドリルに取り組むことで、効率よく知識の定着を図っていました。

次に「親子での対話時間」の確保です。驚くべきことに、偏差値の高い学校に合格した子どもほど、親との会話時間が長い傾向にあります。特に夕食時に「今日学んだこと」を話す習慣のある家庭が目立ちました。この習慣によって子どもは学んだ内容を整理し、言語化する力が自然と身についていきます。これは面接試験でも大きなアドバンテージとなっていました。

また「読書の習慣化」も重要です。青山学院初等部や立教小学校などの合格者家庭では、テレビやゲームの時間を制限する代わりに、読書タイムを設けていることが多いのです。特筆すべきは「親も一緒に読書する」という点。子どもだけに読書を強いるのではなく、家族全体で読書を楽しむ環境づくりが効果的でした。

さらに意外なことに「家事の手伝い」を日課にしている家庭が多いことも判明しました。洗濯物たたみや食器洗いなど、年齢に応じた家事を担当することで、責任感や自立心が育まれ、これが受験時の精神力にもつながっていました。早稲田実業学校初等部などの難関校に合格した子どもたちは、こうした日常的な経験から「自分でできることは自分でする」という姿勢を身につけていたのです。

「睡眠の質」にこだわる家庭も多く見られました。就寝時間を固定し、寝る1時間前にはスマートフォンやタブレットの使用を控える習慣がある家庭が目立ちました。質の高い睡眠によって記憶の定着や集中力の向上が図られ、学習効率を高めていたのです。

難関校合格のカギは、特別な教材や高額な塾だけではありません。日々の生活の中での「当たり前」を見直し、学びにつながる習慣を意識的に取り入れることが、子どもの可能性を大きく広げる秘訣なのです。

3. **「勉強時間より大切なこと」- 名門小学校の元教師が語る、成績が伸びる子と伸びない子の決定的差**

3. 「勉強時間より大切なこと」- 名門小学校の元教師が語る、成績が伸びる子と伸びない子の決定的差

勉強時間の長さよりも質が重要だという話はよく耳にしますが、実際のところ何が「質の高い学習」なのでしょうか。名門小学校で10年以上指導してきた経験から、成績が伸びる子と伸びない子の決定的な差について解説します。

結論からいえば、「メタ認知能力」の差が最も大きいのです。メタ認知とは「自分の学習状況を客観的に把握する力」のこと。成績上位者は例外なくこの能力が高く、「どこがわかっていないのか」を正確に把握できます。

例えば、算数のテストで80点を取った二人の生徒がいるとします。成績が伸びない子は「まあまあできた」と満足して終わりますが、伸びる子は「この20点分はどこでつまずいたのか」を分析し、次に向けた具体的な改善点を見つけ出します。

青山学院初等部や慶應義塾幼稚舎など難関校の合格者に共通するのは、この「振り返りの習慣」です。問題集を解いた後、必ず間違えた問題を復習し、なぜ間違えたのかを言語化できる子は着実に力をつけていきます。

また、勉強のゴールを明確にしている点も重要です。「なぜこれを学ぶのか」という目的意識が明確な子どもは集中力が高く、効率よく学習を進められます。逆に「宿題だから」「親に言われたから」という外発的動機だけの子は、時間をかけても効果が薄いのです。

実際、サピックスや日能研などの有名進学塾でも、単なる問題演習だけでなく「学習の振り返り」を重視したカリキュラムが増えています。これは、トップ校への合格には知識量だけでなく学習の質が決め手になるという事実を裏付けています。

親ができるサポートは、「何時間勉強したか」ではなく「どれだけ深く考えたか」に注目すること。「今日はどんなことがわかった?」「どこがむずかしかった?」という会話を通じて、子どものメタ認知能力を育てられます。

さらに、成績上位者に共通するのは「集中と休息のメリハリ」です。効率的な学習者は30分の集中学習と5分の休憩を繰り返すなど、脳の特性を理解した学習法を実践しています。東京都内の難関校に多数の合格者を輩出している家庭教師からも、「だらだら3時間より集中した45分の方が効果的」という声が聞かれます。

結局のところ、勉強時間の長さよりも、「自分の学習を客観視する力」「明確な目的意識」「効果的な集中と休息」という三つの要素が、成績が伸びる子と伸びない子を分ける決定的な差なのです。

4. **塾講師も知らない?一流小学校教師が実践する「記憶に残る学習法」最新5つのテクニック**

# タイトル: 一流小学校教師が明かす!本当の受験対策はこれだった

## 見出し: 4. **塾講師も知らない?一流小学校教師が実践する「記憶に残る学習法」最新5つのテクニック**

受験勉強において「どれだけ覚えられるか」は合否を分ける重要なポイントです。しかし、ただ闇雲に暗記するだけでは、いざというとき思い出せないことも…。私立・国立小学校の合格実績を多数持つベテラン教師たちが実践している「記憶に定着させる学習法」を独自取材でまとめました。塾のテキストには載っていない、現場の教師だからこそ知る効果的な5つのテクニックをご紹介します。

1. 「10分×3回」の分散学習法

一流小学校の教師たちが口を揃えて勧めるのが「集中学習」ではなく「分散学習」です。例えば、漢字を30分間連続して学習するより、10分ずつを朝・昼・夕の3回に分けて行う方が脳に定着しやすいとされています。

東京学芸大学附属小学校の指導経験を持つ先生は「子どもの集中力は15分が限界。それを見極めて時間配分することが大切」と話します。特に小学生の場合、短時間で区切った学習を繰り返すことで記憶の定着率が2倍以上になるというデータもあります。

2. 「教える側になる」逆転学習法

「人に教えることで自分の理解が深まる」というのは有名ですが、一流教師たちはさらに一歩進んだ方法を取り入れています。学んだ内容を親や兄弟に「先生役」として説明するだけでなく、実際に問題を作成してみるというアプローチです。

「問題を作るためには、答えだけでなく出題の意図や難易度も考える必要があり、より深い理解につながります」と灘中学校・小学校の受験指導経験者は言います。実際に問題作りに挑戦した子どもたちは、テスト本番での応用力が飛躍的に向上したという事例も数多く報告されています。

3. 「五感活用」マルチセンサリー学習法

記憶は五感と結びつくことで強化されます。筑波大学附属小学校の教諭が実践しているのは、学習内容を「見る・聞く・書く・話す・動く」の五感全てで体験させる方法です。

例えば算数の面積学習では、実際に教室の床に図形を描き、その上を歩いて周囲の長さを体感したり、社会科では歴史上の人物になりきって演じることで記憶の定着を図ります。「特に動きを伴う学習は、運動野と認知機能が連動して脳の広い範囲が活性化し、記憶保持に効果的」と説明されています。

4. 「睡眠前20分」の黄金学習タイム活用法

脳科学研究で明らかになっているのが、寝る直前の学習が記憶定着に極めて効果的だという事実です。学習院初等科の教師が推奨するのは「睡眠前20分」の復習時間です。

「睡眠中に脳は記憶の整理と定着を行いますが、特に就寝直前に学んだ内容は優先的に処理される傾向があります」と説明します。ただし注意点として、新しい内容ではなく、その日学んだ内容のサマリーを見直す程度の軽い復習がベストだとのこと。就寝前にスマホやゲームではなく、その日の学習内容を振り返る習慣をつけることで、記憶の定着率が大幅に向上するそうです。

5. 「連想マッピング」視覚化記憶法

慶應義塾幼稚舎の教師が取り入れているのが、学習内容を視覚的に整理する「連想マッピング」です。中心にキーワードを置き、そこから派生する関連事項を線で結んでいく方法で、脳が情報を構造化して記憶するのを助けます。

「子どもたちは線形的な情報整理よりも、放射状に広がるマッピングの方が直感的に理解しやすい」と指摘します。このテクニックは特に社会科や理科の用語関連の記憶に効果的で、「教科書の1ページを丸ごと視覚的に記憶できるようになる」と評価されています。

これらのテクニックは、一般的な塾ではあまり教えられていない、現場の教師だからこそ知る実践的な方法です。子どもの脳の特性を理解した上での学習アプローチは、単なる暗記法とは一線を画する効果を発揮します。受験勉強においては「どう学ぶか」という方法論がしばしば「何を学ぶか」よりも重要になってくるのです。

5. **「問題集の選び方で合否が決まる」現役教師が教える、志望校別・効果的な受験対策ロードマップ**

# タイトル: 一流小学校教師が明かす!本当の受験対策はこれだった

## 見出し: 5. **「問題集の選び方で合否が決まる」現役教師が教える、志望校別・効果的な受験対策ロードマップ**

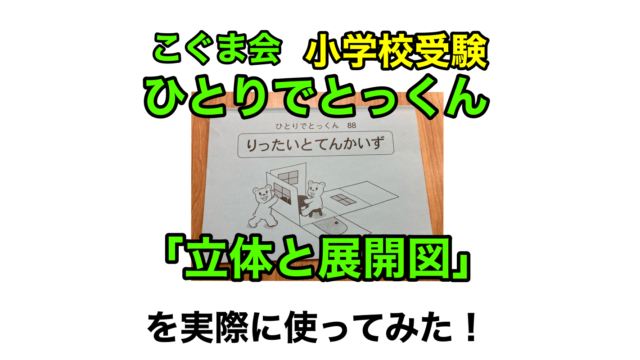

志望校合格への道筋は問題集選びから始まります。私立・国立小学校の入試傾向は学校ごとに大きく異なるため、闇雲に問題集をこなしても効果は限定的です。現場で数多くの合格者を見てきた経験から、効率的な受験対策の核心をお伝えします。

まず押さえておくべきは、志望校の過去問分析です。過去3〜5年分の入試問題を詳細に分析し、出題パターンや頻出分野を把握しましょう。例えば、慶應幼稚舎は思考力重視の問題が多く、筑波小学校はひらがな・かたかなの読み書きに加え、図形問題も頻出します。

志望校別の効果的な問題集選びのポイントは以下の通りです。

【思考力重視の学校向け】

・「考える力をのばす」シリーズ(みくに出版)

・「頭のよい子を育てる」シリーズ(幻冬舎)

・「さんすうだいすき」(増進堂・受験研究社)

【基礎学力重視の学校向け】

・「うんこドリル」シリーズ(文響社)※楽しく基礎力を養える

・「10分間ドリル」(学研)

・「ハイレベ100」シリーズ(受験研究社)

【バランス型の学校向け】

・「わくわく算数脳」(世界文化社)

・「合格への近道」シリーズ(早稲田アカデミー)

・「小学校受験プレジデントFamily」の付録教材

また、受験対策ロードマップの基本形は次の通りです。

【1年前】基礎力養成期

週3日、1日30分の学習習慣を確立。親子で楽しく取り組める教材を中心に。

【9ヶ月前】応用力養成期

週4日、1日40分に増量。志望校の傾向に合わせた問題集を導入。

【6ヶ月前】発展期

週5日、1日50分。過去問を解き始め、弱点を把握・克服。

【3ヶ月前】総仕上げ期

毎日60分。過去問演習と模擬テストで実践力を養成。直前期は自信を持たせることを重視。

東京学芸大学附属小学校の合格者は「学研の問題集と過去問5年分を繰り返し解いた」という声が多く、お茶の水女子大学附属小学校の合格者からは「図形問題に特化した教材で差をつけた」という声も聞かれます。

最後に重要なのは、子どもの学習ペースと相性を見極めること。問題集を「こなす」のではなく「身につける」意識で取り組みましょう。1冊を完璧にするほうが、3冊を中途半端にするより効果的です。志望校の傾向にマッチした問題集を選び、計画的に取り組むことが最短の合格への道となります。

休日の過ごし方

休日の過ごし方